《1》

战争频发的古代,因战况需要,指挥官常常需要派一小部分人马到前方佯攻,假装战败后撤退,诱敌深入,然后埋伏好的大部队将敌军一举歼灭。而被派去诱敌的人战死的可能性很大,这时候指挥官如何跟这些被派去诱敌的士兵做思想工作呢?其实古代战场上,指挥官下令,不论基层官兵是自愿还是被迫,除了服从并且拼尽全力执行命令外,是没有商量余地的。

《2》

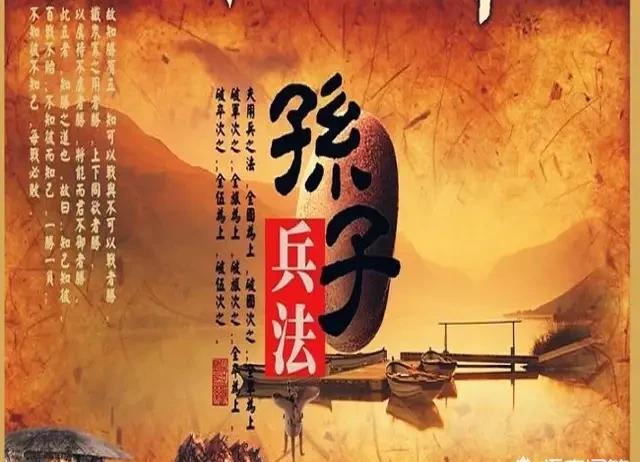

对于将军排兵布阵,领兵作战,《孙子兵法》中也有记载。原文如下:孙子兵法曰:将军之事,静以幽,正以治。能愚士卒之耳目,使之无知。易其事,革其谋,使人无识;易其居,迂其途,使人不得虑。帅与之期,如登高而去其梯;帅与之深入诸侯之地,而发其机,焚舟破釜,若驱群羊,驱而往,驱而来,莫知所之。聚三军之众,投之于险,此谓将军之事也。九地之变,屈伸之利,人情之理,不可不察。

将军治军,要使士兵“无知,无识,不得虑”。简单来说,就是要把士兵变成哑巴和只会听从命令的机器,那为什么要这样做呢?

《3》

首先我们都知道趋利避害是人的本能,如果士兵都开始思考作战大计了,在军营每天都在讨论战争该怎么打,必然会动摇军心。军队是人类社会中最讲究秩序的组织,要求的是绝对服从。军营里可能是最没有民主的地方了,为了达到这一目的,历来军法无情。这里在电影《冲出亚马逊》的猎豹特种兵训练营中,教官从新兵入伍第一天开始就明确了“你们从这天开始,要做的事就是要服从,完全服从,绝对服从!”有一次,一个外国特种兵深夜饿得慌,深夜进食堂偷了几个玉米饼被发现了,结果教官直接抢过他手中的玉米饼踩碎,然后让这名特种兵直接吃掉,结果特种兵毫不犹豫哭着就吃了下去,这就是军队的严酷性。

同时军营里的军规之严厉,会让触犯军规的人死法很难看。明朝戚继光的军事著作《纪效新书》中讲军法的精神在于“集体负责”,即连坐,一对和一哨的官兵要互相保证在作战中勇往直前。一人退却一人斩首,全队退却队长斩首,队长殉职全队退却全队斩首。古代纪律严明的军队中明确规定:“不死于阵前,必死于军法”。每支军队后面都有处决队跟在后面,后退者死。杀的多了,威就立起来了。所以,古语说慈不掌兵。将领治军时,杀一成士兵,部队可以进行攻打。杀五成士兵,部队可以横行天下。在这样的铁腕下,士兵们焉敢不用命相搏?如果死在了阵前,还有抚恤金;如果是抗命不遵,直接枭首,啥都没有,还可能会连累家人。这种形势下,官兵们向前冲杀尚有一线生机,就是送死起码能给家里换点钱,但是后退被处决掉啥也捞不着。所以,军令下达,誓死执行,毫无商量的余地,也就谈不上需要跟基层官兵沟通的问题了。

有过必罚,有功必赏,这是军营的铁律。执行危险任务而未死的,往往都会叙大功,所谓的富贵险中求。戚继光治军非常严厉,动辄杀人。然而一场仗打下来,他是非常郑重地为每一位立功的将士奏报军功。立功的有赏,战死的有抚恤。所以,戚继光的士兵们纪律性强,敢战不畏死,因为他们知道戚大帅帮他们解决了后顾之忧。

将军们恩威并重,封官许诺,最后还要设置督战队。到了关键时刻,人性都是不可靠的,有死无生,让阵前的士兵彻底断了求生的念想,才能保证小兵能顺利执行必死任务。

所以,汉景帝看到了周亚夫治军,就觉得打仗有了几分胆气。曹操看到了于禁的令行禁止,就赞叹于禁是他的周亚夫。

将军们的军令一般也都很简单,如击鼓进军,鸣金收兵;进者生,退者死等。秦代之后,当兵的大多都是大字不识的农民,所谓驱农为战,他们只能听得懂这些军令。所以将领不需要跟这些士兵沟通具体的作战任务,只需要下达命令即可。

《4》

由于小兵们不可能了解战争全局,所以也不会清楚他们所领受的任务其实就是赴死之战,全无生还可能。为了哄骗这些士兵,将军有时也不得不多使一些计策,此时就显示出将军之智了。比如高仙芝带兵攻打连云堡,要翻过一座悬崖。士兵们看到峭壁深不见底,都不敢行军。高仙芝就派人假装汇报军情,说是从山那边过来斥候。士兵们一看,斥候来去自如,说明山路可以走的通,因此大军得以顺利开拔。

如果士兵们明知道是蹈死地,一般的小兵,哪儿会有这么高的觉悟?士兵当兵打仗,原也是一份工作,挣钱养家糊口。军功爵制度下,士兵们在沙场立功,是可以分到土地、财富的,谁也不想稀里糊涂就死了,人性如此。

可是,兵凶战危,打仗是要死人的。尽管将军们一再哄骗,真到了绝境时,士兵们再傻也知道了自身的处境。这个时候,士气蹉跎的部队很容易一哄而散,士气旺盛的部队反而能够置之死地而后生。项羽的破釜沉舟,韩信的背水一战,都是典型代表。所以一个优秀的将军对战局的影响是很大的,所谓千军易得,一将难求。

所以,指挥官使用诱敌深入的战术时,需要几个小兵故意送死,最有效的做法是不让士兵们知道他们在赴死,他们只是在完成一项常规的军事任务,正常出队,正常收队。

如果将领平时治军严厉,端庄威重,令行禁止,哪儿还需要什么沟通呢?